はじめに

趣味と敢えていえば地球の歴史が造り上げた大自然の優美と神秘に魅了されて登る登山です。山に登ることによって人生に楽しみが増えまた自然に接することで心も新鮮になり更には元気の源になるような気もします。そしてこの大自然の中に一体となって溶け込んでいく感じがたまらない。そんなところにも山行きの魅力があるのです。ですから休日には自ずと山へでかけることが多いのです。毎年のイベント八ヶ岳開山祭登山の記念バッジもいつの間にか結構な数になりその一つひとつに一期の思い出が蘇ります。

はじめに

趣味と敢えていえば地球の歴史が造り上げた大自然の優美と神秘に魅了されて登る登山です。山に登ることによって人生に楽しみが増えまた自然に接することで心も新鮮になり更には元気の源になるような気もします。そしてこの大自然の中に一体となって溶け込んでいく感じがたまらない。そんなところにも山行きの魅力があるのです。ですから休日には自ずと山へでかけることが多いのです。毎年のイベント八ヶ岳開山祭登山の記念バッジもいつの間にか結構な数になりその一つひとつに一期の思い出が蘇ります。

山についてそれはそれとして良いのですが、それでも少しは家での閑暇の過ごし方をと一念しているタイミングにNHK大河ドラマ「光る君へ」の出会いでした。

その大河ドラマ「光る君へ」は一年を通して大変楽しむことができ、そこから源氏物語・枕草子・紫式部日記・更級日記など平安文学の素晴らしさに触れる機会を得ることができ、平安の貴族社会について興味を持つきっかけにもなりました。

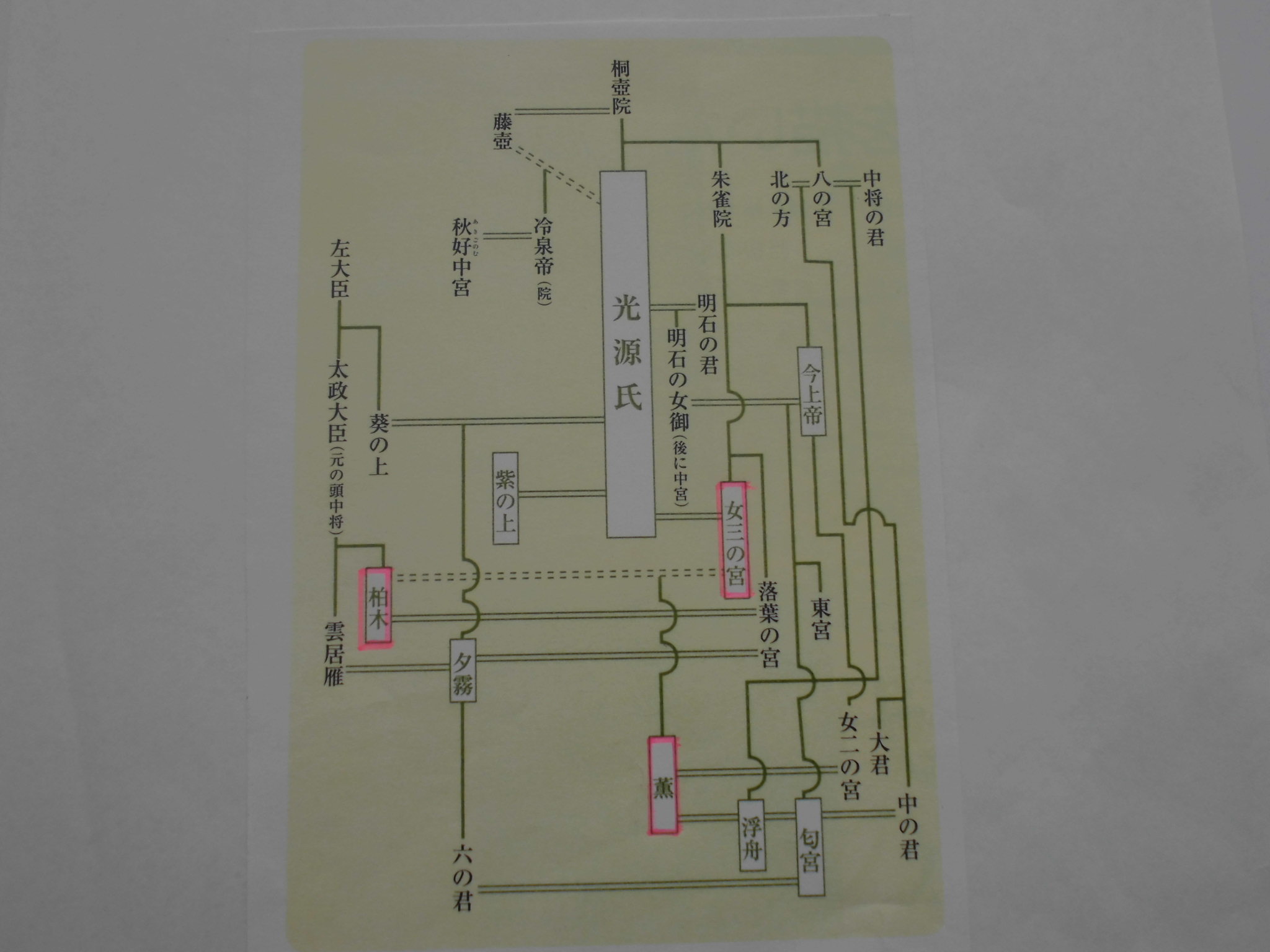

源氏物語の作者紫式部は多くの物語を読み多くの女流文学者に会いそれによって古典ロマン最高傑作である物語が生まれたといわれています。なかでも大きく影響を受け感化した一つには人生の「儚なさ」「切なさ」「あるかなきかの思い」を記した道綱母の蜻蛉日記だったと思われます。その源氏物語の宇治十帖「浮舟の巻」では薫と匂宮の二人の男性の間で煩悶する浮舟は次第に惑乱がつのりついには死を決意し宇治川へはかない命を閉じてしまいます。薫(源氏の妻・女三の宮と太政大臣の息子・柏木とが通じて生まれた子。その後、いわゆる母親である女三の宮は責任を感じて尼僧に、一方父親である柏木は過ちを悔い悩んだ末病死)が悲恋の舞台である宇治のゆかりを回想して人生を詠んだあるかなきかの思いの“かげろふ”の歌から巻名が由来とされる「蜻蛉の巻」に反映されています。

道綱母(藤原寧子)の家族

官位は高くないが学問教養のある藤原倫寧を父として生まれる。道綱母には男2人、本人を含めて女3人の5兄弟姉妹がいた。長男理能の妻は清少納言の姉であり清少納言と縁戚関係、長女は国司藤原為雅の妻でその為雅の弟である為信の娘は藤原為時に嫁ぎ紫式部の母となり紫式部と縁戚関係、妹は菅原孝標の妻で更級日記作者の母となるなど道綱母の一家は文学・歌人に優れた家族なのです。これら平安貴族の婚姻は比較的近い親族の間で行われていた。が、これも一族繁栄のため栄華を極めるための優先を第一と考えたことからなのでしょうか。

道綱母と紫式部

こうした文人の家族のなかで育った道綱母の一族は文学・学識は高いのですが貴族社会においては決して上流階級ではなかったのです。この貴族社会では人生の栄光を求めて上の階級の一族と婚姻関係を持ちその子孫が将来高位高官に昇ることに望みをかけていた時代だったのです。その当の本人道綱母は藤原師輔の三男兼家(後の右大臣)と結婚をします。兼家の姉安子は村上天皇の后であり円融天皇の母なのです。ですから道綱母の一族はこの結婚に栄華を求めて大きな期待を寄せたのです。また兼家は後の左大臣道長の父親でもあるのです。この歴史上実在した左大臣道長と紫式部に例えたモデル(まひろ)を主人公としたのが大石静作大河ドラマの「光る君へ」ですが「源氏物語」では紫式部作のフィクション上の光源氏が主人公で内容的にも両者には類似点もあり混同してしまうところもあります。道綱母は936年生まれ、紫式部は973年生まれで二人の年の差は37才ということになります。やがて成長した紫式部はこの蜻蛉日記を読み晩年の道綱母に会って話を聞くなどして源氏物語を書き始めたのは1001年ですから道綱母はこの5年前に60才で亡くなっていますので残念ながら源氏物語を読むことは出来なかったのです。

道綱母の結婚

話は戻って兼家が道綱母に求婚して結婚をしますがこの時点で兼家には既に時姫という嫡妻がいて長男道隆も生まれていたのです。ですが自分の一族や自身の生まれてくる子供に栄華を期待し、また兼家の愛を一心に求めて結婚をしたのです。事実この兼家には自分と時姫を含めて多くの女性がいた。彼女らも皆狭い貴族社会において家族の繁栄を夢見ていたのでしょう。

しかし兼家の嫡妻時姫は長男道隆をはじめ道兼・道長・超子・詮子・綏子らの母親となります。これらの子供たちは摂関家の後継者や入内し女御になり皆様もご存じのように詮子は円融天皇の后で一条天皇の母になるのです。やがて詮子の息子(一条天皇)と詮子の弟道長の娘(後の彰子中宮)とのいとこが結婚することになりとにかく複雑な婚姻関係になります。一方道綱母は道綱一人の子供だけで時姫には見劣りする意識もあったのです。さらに多くの女性たちがいて兼家の妻としての存在が夫の分散した愛しか得られないことに夫への不満が次第に妾的立場に思い込みそこから侘しさや嘆きを「蜻蛉日記」へと書き綴っていったのです。

その夫である兼家に和歌をとおして拗ねたり悲しがったり当たり散らしたこのような感情のある道綱母に兼家が別れずにいたのはなんといっても他の女性にはない彼女の優れた文学の才能と学識の高さに魅力を感じさらに公の場での和歌のやり取りや贈答歌などその才知で夫の権勢を支えていたからなのでしょう。

紫式部は道綱母のこの体験した人生の話を聞くことによって自ずと結婚に対して慎重になり婚期も遅くなった原因になったかもしれません。このように独特な貴族社会の史実と想像を合わせながらの平安文学を読むところに面白さはさらに増していきます。

蜻蛉日記(かげろふにき)

それでは蜻蛉日記本文に入っていこうと思います。

「かくありし時過ぎて、世の中にいとものはかなく、とにもかくにもつかず、世に経る人ありけり。(中略)世のなかにおほかるそらごとにだにありける、人にもあらぬ身の上まで書き日記にして、めずらしきさまにもありなむ、天下(てんげ)の人の品高きやと問はむためしにもせよかし。」

(このようにはかなく生きてきて過去半生も過ぎてしまって、まことに頼りなく、どっちつかずのありさまで暮らしている女性がいた。世間にある多くの古物語をみると普通の現実性のない作り話でさえ話題になるのにましてや高貴な人の日記として書いてみたらさらに珍しく評判になることでしょう、その上身分の高い人に嫁いだ女性の生活とはどんなものなのかと思われる人がいたら参考にしてほしい)と道綱母自身の体験を蜻蛉日記へと書くことに始まります。

上巻

兼家の熱心な求婚から始まります。道綱母が戸惑っているとさらに「人知れずいまやいまやと待つほどにかへりこぬこそわびしけれ」と歌を送ってくる兼家に心傾き結婚するのです。ところがいざ結婚をするととにかく忙しい兼家があまり逢ってくれない愛情に嘆くようになります。教養ある彼女が夢を抱いていた理想の結婚感に対する思いが一変しそこから彼女の苦悩が始まるのです。それでも兼家との結婚生活を和歌のやりとりで繋いでいくうちに待望の男子道綱が誕生するのです。が、それも束の間、町の小路の女性に兼家は惹かれていくのです。そんななか彼女の実家では父倫寧が陸奥の国への出立、母の死さらに自分のためにと夫である兼家が新築してくれたと思っていた邸というと実は時姫のためだったのです。ここで決定的に第二妻になってしまったことに気を落とすのです。

「なほものはかなきを思えば、あるかなきかのここちするかげろふの日記というべし」

(あるかなきかの思いに沈む、かげろうのようにはかなき女の身の上の日記であることよ)

とやりきれない苦悩する自分を蜻蛉に例えて題名の日記にしたように思われます。

また“あるかなきか”の一節は源氏物語「蜻蛉の巻」において紫式部はこの道綱母の言葉を現世の夢幻に過ぎないという意味合いで薫の歌に引用しているように思われました。

中巻

蜻蛉日記は上中下巻から構成されていて「かく、はかないながら、年たちかえる朝(あした)にはなりにけり。」(このようにはかない日々を過ごしながら新しい年の元旦になった)と上巻に引き続いて兼家との仲がうまくいっていない嘆きを書くことによってこの中巻も始まっています。それでも今年の運勢を期待してこの元旦には言忌(縁起の悪い言葉)を慎み案に良き今年になることを期待しています。そんな折宮中では安和の変が起こり左大臣源高明(醍醐天皇の皇子)は失脚します。作者と同じような立場になった高明室(愛宮)に同情して長歌を贈り、心を慰めます。(源氏物語の主人公・光源氏は境遇の多くが似ているこの左大臣源高明をモデルという説もあります。)

一方成長した息子道綱が内裏の弓を射る大会に出場し道綱は大活躍します。「子は夫婦の鎹(かすがい)」といわれるようにこの時ばかりは兼家と道綱母は一緒に喜び合うのでした。おそらくこの蜻蛉日記の中でこの場面での感激が二人にとって一番の幸せであったと思われます。だがそれからの夫婦仲はあいかわらずで道綱母は今後の夫婦仲の期待を願って唐崎祓い・石山詣でなど神頼みの旅にでるのです。そんな兼家との疎遠のなか兼家にまた新しい愛人(近江)が現れ苛まれるのでした。道綱母はこれまで新築の邸に入れなかったこと・夫の愛を一心に向けさせることができなかったこと・疎遠になっていることなどがここで兼家に対する執着心を捨てるべく鳴滝籠りや初瀬詣でに出かけてしまいます。「年のをはりには何事につけても、思ひのこさざりけりけむかし」もうこの一年願掛けは全てやり尽くしたという悲観的な心境になったのです。一方兼家はというと彼女が願掛けの旅に出るのを強く止めるのですが彼女は聞く耳を持たないのです。このことからも兼家は彼女への思いやりの愛があることが窺えます。

下巻

「かくてまた明けぬれば、天禄三年といふめり。今年も、憂きもつらきもともにここち晴れておぼえなどして、大夫装束かせて出だし立つ。」

(こうしてまた年が明けると天禄三年になる。悩んだこともつらいこともすっかり忘れた気分になり大夫(道綱)に装束を付けさせ参賀におくり出す。)

「おり走りて拝するを見れば、いとどゆゆしくおぼえて涙ぐまし。」

(庭におりて、拝舞する道綱を見ると立派に成人したと感激し涙ぐましくなってくるのだ。)

息子の道綱は数え年18才になる。このように夫の兼家のことは踏ん切りが尽きそこからは息子道綱の成長と愛に傾注していく作者の様子がこの下巻に綴られていきます。

やがて兼家は大納言に昇進することになり周りからは拍手万雷を浴び大変な騒ぎだが道綱母は自分にとっては今まで以上に自由が効かなくなると思い少しも嬉しくはないのですが息子の道綱は父の昇進に大層な喜びようなのです。また祭りなどでも兼家の煌びやかな服装や堂々たる風采を見るにつれて夫が世の中でますます栄えているのだと感じるのです。それに比して自分自身の容貌や魅力の衰えを感じるようになるが疎遠である妻たる身のみじめさの感情はなくなるのです。道綱母はもはや兼家に対して悲しんだり恨む気持ちの感情は薄らぎ第三者的に静観するようになっていくのです。唯一生きがいを持っている息子の道綱が右馬助という役についたという兼家から喜びの知らせに夫は息子に対しては可愛がってくれているのだと安堵し、息子道綱の将来に期待を寄せていくのでした。

それでも最終的にはやはり兼家の妻であるという女性としての真の幸福を得ることができなかった寂しさの本音を滲ませここにはっきりと蜻蛉的な心情を如実に記しています。これまでの人生を振り返り書き綴った蜻蛉日記(かげろふにき)はこうして終わるのです。

おわりに

教養が高く文才に長けている道綱母自身にとって自分では思うような理想的な人生ではなかったと記しています。しかしそれは一途な道綱母の一方的な思い過ごしもあったようにも思えます。事実息子の道綱は大納言に大出世し異母弟である時の左大臣道長と宮中で一緒に政に携わり、また作者自身も最期まで人が羨む高貴な暮らしができ侍女や従者がかしずくことで日常生活が続けられたのも夫兼家とは疎遠の仲であったように思われるが実際には高官の夫である兼家から生活への計らいがあったからこそだと思われます。というのも作者が思っている以上に兼家の才女道綱母への愛はたくさんあったはずです。さもなければ源氏物語の末摘花の一時のような同じ境遇になったかもしれません。

この蜻蛉日記を読むことによって平安文学が存在した雅やかな貴族社会の反面、女流文学の奥深い内面の世界に思いを馳せながらの想像と興味は尽きることはありません。

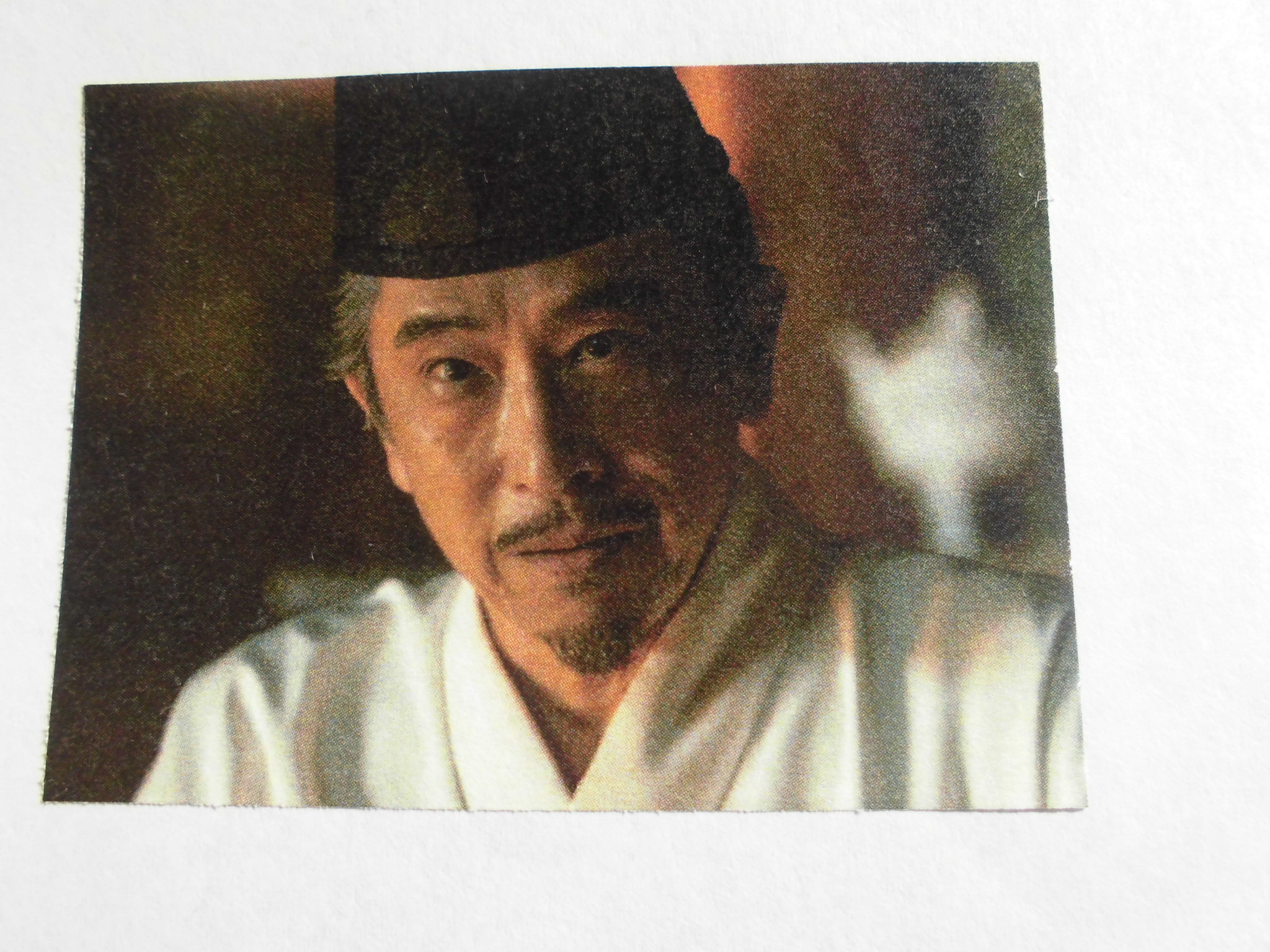

以上平安朝の写真は大河ドラマ・「光る君へ」ガイドブック(NHK出版)より

話は飛躍しますが平安社会の貴族文学「蜻蛉日記」「枕草子」「源氏物語」を代表する安寧の平安中期から時を経て平安末期になると公家の後退と武家の興起に移り武家政権となって世の中は大きく変わります。“祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり”から始まる冒頭の一節が印象的な戦記文学「平家物語」の源平合戦のように荒々しい武士の戦いになる「いざ鎌倉」の時代に移っていくとはこの平安中期では誰もが想像する由も無かったのです。時の移り変わりというものは絶えず流れ動いているものでその時々の世相を端的に書き表し語り継いでいるものが正に歴史文学の力であると思われます。自分にとって遥か彼方に感じていたひときわ華やかな平安朝が繰り広げる貴族社会についてそのふり注ぐ世界にどこまで迫れるかもう一つの趣味として貴族社会へといざなう平安文学に今日ものめり込みます。

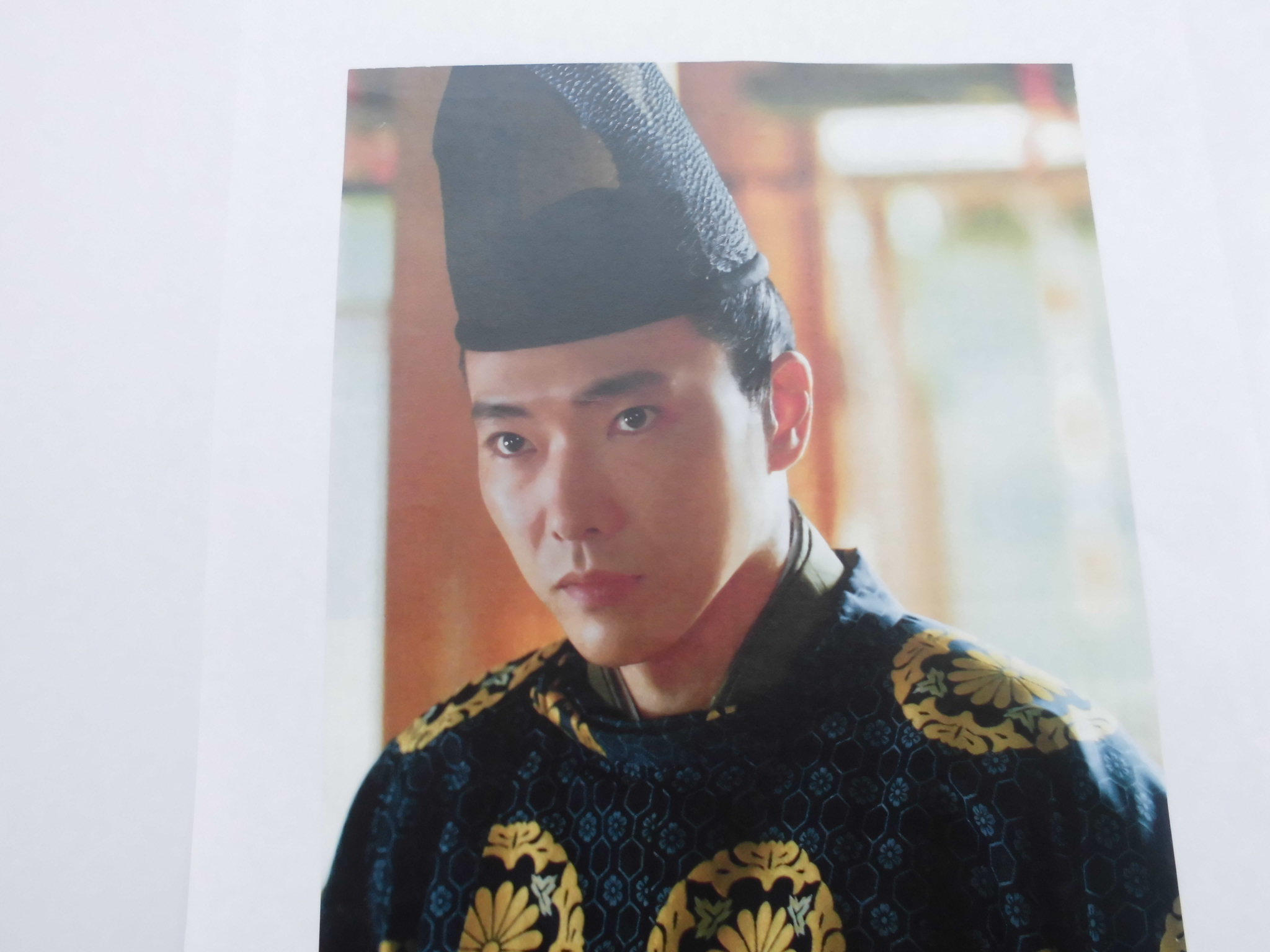

この武士の写真は古典文学全集・平家物語(小学館)より